2025年5月8日、三菱自動車工業が発表した2024年度通期決算は、単に過去一年間の財務状況を総括するに留まらず、同社の未来を左右するであろう野心的な事業戦略が数多く提示される場となりました。経済環境の変動要因として注視されるトランプ前政権時代に導入された関税問題への継続的な対応や、生産効率向上を目指す米国市場における日産自動車との工場共有計画といった経営課題への取り組みが語られる中、ひときわ大きな注目を集めたのは、同社が「新規商品投入と商品の刷新」として掲げた具体的なロードマップでした。

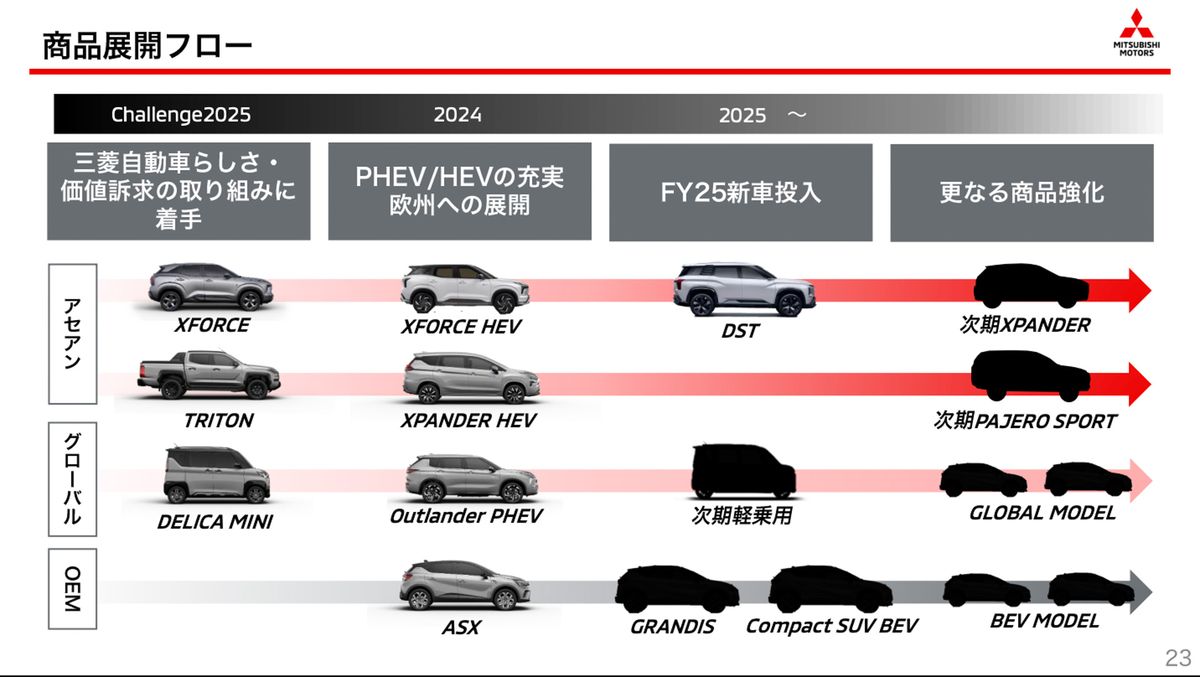

そのハイライトとして、2025年度中に日本の軽自動車市場へ向けて「新型軽乗用車」を導入する計画が発表され、期待感を煽るシルエット画像が初めて公開されたのです。このシルエットの形状や、現行モデルの市場導入からの経過期間などを総合的に勘案すると、自動車業界関係者や熱心なファンの間では、この新型車が実質的に三菱の人気モデル「eKスペース」の全面刷新版、すなわち「新型eKスペース」ではないかとの憶測と期待が急速に高まっています。

本稿では、この待望の新型軽自動車に関する詳細な予測を展開するとともに、三菱自動車がグローバルな視座で推進する電動化戦略の核心、そして既存のルノー・日産アライアンスの枠組みを越え、ホンダや台湾の巨大テクノロジー企業Foxconnといった異業種をも巻き込んで展開される多角的かつ戦略的な協業体制の全貌に深く迫り、三菱自動車が激動の自動車業界においてどのような未来図を描き、持続的な成長を目指そうとしているのかを詳細に分析・解説いたします。

三菱自動車の将来戦略と新型車計画のポイント

- 決算発表と全体方針:

- 2025年5月8日、三菱自動車は2024年度通期決算を発表し、今後の「新規商品投入と商品の刷新」計画を公開しました。

- 電動化とグローバルな協業を軸に、持続的な成長を目指す方針が示されました。

- 国内市場戦略:新型軽自動車の投入

- 2025年度中に、日本国内市場へ向けて新型軽乗用車を投入する計画です。

- 公開されたシルエットから、スーパーハイトワゴンタイプで、現行「eKスペース」の後継モデルである可能性が高いとみられています。

- この新型軽自動車は、日産自動車との合弁会社NMKVを通じて共同開発・生産される次世代モデルとなり、ICE(内燃エンジン車)に加え、BEV(バッテリー電気自動車)の展開も視野に入っています。

- グローバル市場戦略:SUVラインナップの強化と展開拡大

- 新型「アウトランダー」: フラッグシップSUVとして、特にPHEVモデルを中心に、日本、北米、欧州、オセアニアに続くさらなるグローバル市場への展開を拡大します。

- 「エクスフォース」: アセアン市場で好調なHEV(ハイブリッド車)コンパクトSUV「エクスフォース」について、他の市場への展開も検討しています。

- 「MITSUBISHI DST CONCEPT」量産モデル: アセアン市場のニーズに応える3列シートSUVのコンセプトカー「MITSUBISHI DST CONCEPT」の量産モデルを同地域へ投入予定です。

- 電動化戦略:PHEVの強みとBEVの拡充、業界連携

- 三菱自動車が強みを持つPHEV技術をさらに進化させ、電動化戦略の中核に据えます。

- BEVラインナップの拡充も急務とし、アライアンスや他社との協業を活用します。

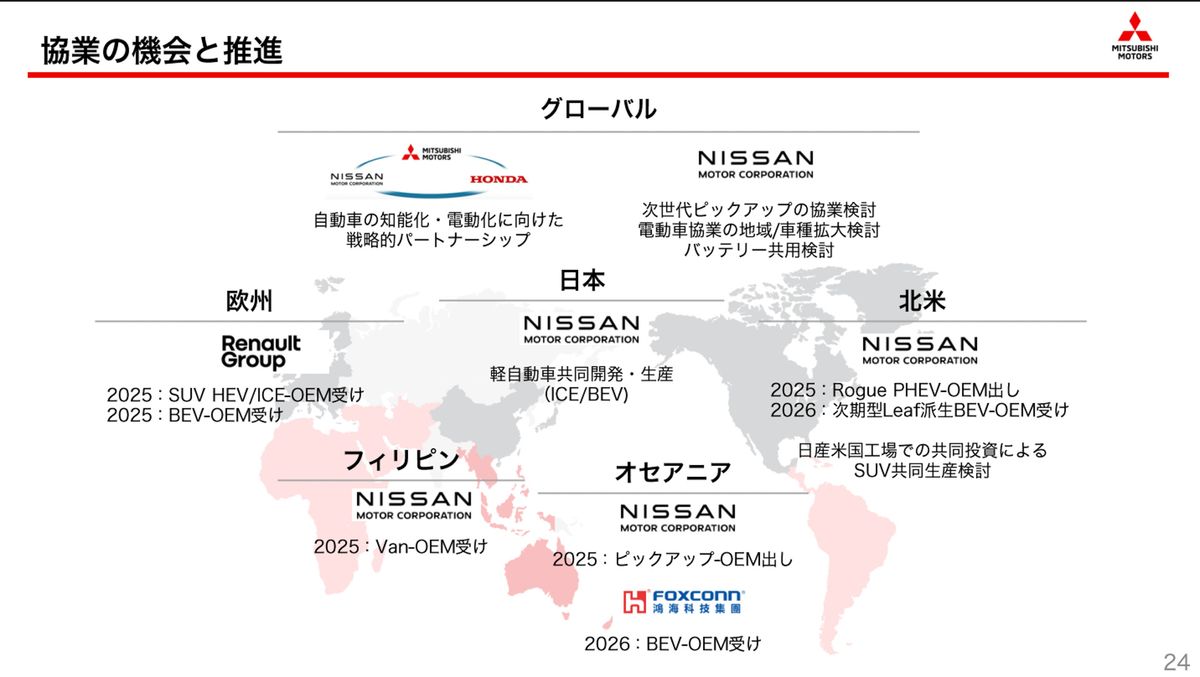

- 北米市場において、2025年に日産へ「ローグPHEV」をOEM供給します。

- 北米市場において、2026年に日産から次期型「リーフ」をベースとした派生BEVモデルのOEM供給を受けます。

- 日産の米国工場への共同投資を通じ、次世代SUV(電動車含む)の共同生産を検討します。

- 日産とは、次世代ピックアップトラックの協業や、電動車分野での協業地域・車種の拡大、バッテリーの共通化なども検討を進めます。

- 日本の自動車産業の競争力強化を目指し、三菱自動車、日産自動車、本田技研工業(ホンダ)の3社で、自動車の「知能化」および「電動化」に関する戦略的パートナーシップの検討を開始しました。

- 多角的な協業戦略:アライアンス内外での連携深化

- 既存のルノー・日産・三菱アライアンスを基盤としつつ、より広範なパートナーシップを構築します。

- 欧州市場: 2025年にルノーグループからSUVモデル(HEV/ICE)およびBEVモデルのOEM供給を受けます。

- フィリピン市場: 2025年に日産からバンモデルのOEM供給を受けます。

- オセアニア市場:

- 2025年に日産へピックアップモデルをOEM供給します。

- 2026年に台湾の鴻海科技集團(Foxconn)からBEVモデルのOEM供給を受けるという異業種との提携も発表されました。

- 結論:

- 三菱自動車は、新型軽自動車の国内投入を起爆剤としつつ、グローバル市場でのSUV戦略と電動化を加速させます。

- その実現のために、既存のアライアンス強化に加え、ホンダやFoxconnといった新たなパートナーとの多角的な協業を積極的に推進し、100年に一度と言われる自動車業界の大変革期を乗り越え、持続的な成長を目指します。

国内市場戦略:待望の新型軽自動車投入へ ― 「eKスペース」後継が国内販売再活性化の鍵を握るか?

三菱自動車が2025年度の日本国内市場への切り札として投入を計画している新型軽乗用車は、同社の国内販売戦略における再起をかけた極めて重要な一手と位置づけられます。公開されたシルエット画像は、ルーフが高く、広い室内空間を予感させるものであり、現行のeKスペースやeKクロススペースが属するスーパーハイトワゴンタイプの軽自動車であることを強く示唆しています。

このカテゴリーは、日本の軽自動車市場において最も競争が激しく、また販売台数も多い主力セグメントであり、ここで成功を収めることはブランド全体のイメージ向上にも直結します。三菱自動車は、長年にわたり日産自動車との間で軽自動車の共同開発・生産を手掛ける合弁会社NMKVを運営しており、このスキームを通じて「eKワゴン」や「デイズ」といった数々の成功モデルを市場に送り出してきた実績があります。今回の新型軽乗用車も、このNMKVによる共同事業の最新の成果として、日産ブランドの兄弟車と共に市場に投入される次世代モデルとなる見込みです。

重要なのは、この協業が従来のガソリンエンジンを搭載したICE(内燃エンジン車)モデルに留まらず、市場からの要請が日増しに強まっているBEV(バッテリー電気自動車)についても深くコミットしている点です。両社の持つ開発リソースと生産ノウハウを結集することで、コストパフォーマンスに優れ、かつ先進的な安全技術や環境性能を備えた競争力のある軽自動車が誕生することが期待されます。特に「eKスペース」は、その前身モデルから数えても長きにわたり、広い室内と使い勝手の良いスライドドアなどを特徴として、主にファミリー層からの厚い支持を集めてきた三菱の軽自動車ラインナップにおける屋台骨の一つです。そのフルモデルチェンジとなれば、デザインの刷新はもちろんのこと、先進運転支援システム(ADAS)の進化、コネクテッド機能の充実、そして何よりも電動化への対応度合いが注目されます。シルエットからは、よりモダンでダイナミックなエクステリアデザインへの進化も予感され、これが国内の軽自動車市場に新たな選択肢と活気をもたらすことは間違いないでしょう。この新型軽自動車の成功は、三菱自動車の国内販売網の活性化と、ブランドイメージの再構築に向けた試金石となるのです。

グローバル市場戦略:世界で戦う三菱のSUVラインナップ ― 「アウトランダー」の展開拡大と新興国攻略

国内市場における軽自動車戦略と並行して、三菱自動車はグローバル市場においても、各地域のニーズに合致した戦略的な商品展開とブランド価値の向上を力強く推進します。そのグローバル戦略を牽引する中核的存在が、同社の技術力の結晶とも言えるフラッグシップSUV、新型「アウトランダー」です。既に日本国内をはじめ、北米、欧州、オセアニアといった主要先進国市場でその卓越した走行性能、洗練されたデザイン、そして何よりも三菱自動車が世界に誇るPHEV(プラグインハイブリッドEV)システムが高く評価されているアウトランダーは、今後さらに販売対象地域を拡大し、文字通り三菱ブランドを代表するグローバルモデルとしての地位を盤石なものにする計画です。

特に、アウトランダーPHEVモデルは、電動化への移行が加速する現代において、環境意識の高い国々での更なる需要増が見込まれ、三菱自動車の電動化技術の高さを世界に示すショーケースとしての役割も担います。一方、成長が著しい新興国市場へのアプローチも抜かりはありません。三菱自動車にとって、アウトランダーPHEVに続く重要な電動化モデルの柱となるのが、ブランドとして2種類目のHEV(ハイブリッド車)モデルとして開発された新型コンパクトSUV「エクスフォース」です。アセアン市場を主要ターゲットとして導入されたエクスフォースは、市場投入直後からそのスタイリッシュなデザイン、コンパクトながらも実用的なパッケージング、そして優れた燃費性能と走行性能のバランスが評価され、極めて好調な販売の立ち上がりを見せています。このアセアン地域での成功体験を基に、三菱自動車はエクスフォースを他の有望な市場へも順次展開していくことを積極的に検討しており、グローバルなコンパクトSUVセグメントにおける販売台数の上積みと市場シェアの拡大を目指します。

さらに、アセアン市場の特有のニーズにきめ細かく応える戦略の一環として、3列シートを備えた多人数乗車可能なSUV「MITSUBISHI DST CONCEPT」として示されたコンセプトカーの量産モデルを、同地域内の各国へ投入する計画も具体的に進行中です。アセアン地域では、家族や多人数での移動に適した3列シートSUVへの需要が依然として根強く、この新型モデルは、三菱自動車の同地域における販売基盤の強化とブランドロイヤルティの向上に大きく貢献することが期待されています。これら一連の新型車投入計画は、世界各地の市場特性と消費者ニーズを深く洞察した上で練られた、三菱自動車の緻密かつ野心的なグローバル戦略の明確な表れと言えるでしょう。

電動化戦略:PHEVの強みを堅持しつつBEVも強化 ― 三菱自動車の電動化ロードマップとアライアンス

三菱自動車が将来の持続的成長に向けて掲げる戦略の最重要基軸は、疑いようもなく電動化への積極的なシフトです。同社は、PHEV技術の分野において他社に先駆けて長年の開発実績を積み重ね、その結果として高い信頼性と優れた走行性能を両立する独自のPHEVシステムを確立してきました。その代表格であるアウトランダーPHEVは、電動モーターによる滑らかで力強い加速と、エンジンによる長距離走行の安心感を兼ね備え、さらには三菱独自の車両運動統合制御システムS-AWC(Super All Wheel Control)との組み合わせにより、あらゆる路面状況で高い操縦安定性を実現するなど、グローバル市場で高い評価を獲得しています。2025年度以降の取り組みにおいても、このPHEV技術におけるアドバンテージを最大限に活かし、さらに進化させた電動化戦略が鮮明に打ち出されています。その具体例として、アライアンスパートナーである日産自動車との協業の一環として、北米市場において2025年から日産の人気SUV「ローグ」のPHEVモデルを三菱自動車がOEM供給する計画が挙げられます。これは、三菱自動車のPHEVシステムが持つ技術的優位性と市場競争力が、アライアンス内部でも高く評価されていることの何よりの証左であり、グループ内での効率的な技術共有と開発リソースの最適化が進んでいることを示しています。PHEVにおける強みを維持・発展させると同時に、ゼロエミッション車であるBEV(バッテリー電気自動車)の開発とラインナップ拡充も喫緊の課題として加速させます。特に、世界最大の自動車市場の一つであり、かつ環境規制も厳しい北米市場においては、2026年を目途に、日産の次期型「リーフ」をベースとした派生BEVモデルのOEM供給を受けることが決定しています。これにより、三菱自動車は競争が激化する北米のBEVセグメントへの効果的な再参入を果たすことになります。さらに、生産面でも日産との連携を深め、日産の米国工場への共同投資を通じて、電動化を見据えた次世代SUVの共同生産を検討していく方針も示されました。これは、電動化時代における開発・生産コストの増大に対応し、規模の経済を追求することで価格競争力を確保しようとする戦略的な動きです。グローバルな視点では、日産との間で、両社の得意分野であるピックアップトラックの次世代モデルに関する協業を推進するほか、電動車における協業の対象地域や車種ラインナップをさらに拡大していく方針です。加えて、電動車の性能とコストを左右する最重要コンポーネントである駆動用バッテリーに関して、共通化や共同開発、共同調達の可能性についても深く検討を進めています。バッテリー技術の進化は日進月歩であり、その安定的な調達とコスト管理は、電動化戦略を成功させる上で避けては通れない課題です。そして、今回の発表で特に大きな注目を集めたのが、三菱自動車、日産自動車、そして本田技研工業(ホンダ)という、日本の自動車産業を代表する大手3社が、自動車の「知能化」および「電動化」という次世代技術分野において、戦略的なパートナーシップの構築に向けた検討を開始したというニュースです。これは、個々の企業や既存のアライアンスの枠組みを超えた、まさに「オールジャパン」ともいえる新たな協力体制の模索であり、ソフトウェアやAI、先進的な電動パワートレインといった領域での国際的な開発競争において、日本勢が主導権を握るための極めて重要な布石となる可能性があります。CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)と呼ばれる自動車産業のパラダイムシフトが加速する中、このような広範かつ柔軟な連携は、研究開発の効率化、リスク分散、そして国際標準化への影響力行使といった観点から、不可欠な取り組みと言えるでしょう。

多角的協業戦略:ルノー・日産アライアンスを核に、Foxconnなど異業種とも連携する柔軟なパートナーシップの全貌

三菱自動車が推し進める協業戦略は、長年にわたる基盤であるルノー・日産・三菱アライアンスの枠組みを有効活用しつつも、その範囲を大胆に拡大し、より多角的かつ柔軟なパートナーシップへと進化させている点が特徴的です。これは、100年に一度と言われる自動車業界の大変革期において、技術革新のスピードに対応し、グローバル市場での競争力を維持・強化しながら持続的な成長を確保するための、極めて戦略的かつ必然的な選択と言えるでしょう。欧州市場においては、アライアンスの重要なパートナーであるルノーグループとの連携を一層強化する方針を明確にしています。具体的には、2025年中に、ルノーからSUVモデルのHEV(ハイブリッド車)バージョンおよびICE(内燃エンジン車)バージョンのOEM供給を受ける計画です。さらに、欧州市場で需要が急速に拡大しているBEV(バッテリー電気自動車)モデルについても、ルノーからのOEM供給を受けるといいます。これにより、三菱自動車は、欧州連合(EU)が主導する厳しいCO2排出量規制や環境規制に的確に対応しつつ、多様化する顧客のパワートレインに対する嗜好やニーズに応じた幅広い選択肢を、効率的に提供することが可能となります。北米市場における日産自動車との協業は、前述の通り、三菱自動車から日産への「ローグPHEV」のOEM供給、日産から三菱自動車への次期型「リーフ」派生BEVモデルのOEM供給、そして日産米国工場への共同投資を通じた次世代電動SUVの共同生産検討と、非常に多岐にわたっています。これらは、両社がそれぞれ保有する技術的強みや生産能力を相互に補完し合うことで、莫大な投資が必要となる電動化への移行コストを抑制し、同時に市場投入までのリードタイムを短縮して、競争の激しい北米市場におけるプレゼンスを高めようとする明確な戦略の表れです。成長著しいアセアン地域に目を向けると、フィリピン市場においては、2025年に日産からLCV(小型商用車)カテゴリーに属するバンモデルのOEM供給を受ける計画であり、これにより三菱自動車は同地域における商用車ラインナップの拡充と販売機会の拡大を図ります。また、オセアニア市場では、2025年に日産に対して三菱自動車が得意とするピックアップトラックモデルをOEM供給する一方で、2026年には台湾の世界的なエレクトロニクス製造受託サービス(EMS)企業である鴻海科技集團(Foxconn)からBEVモデルのOEM供給を受けるという、これまでの自動車業界の常識にとらわれない異業種との新たな提携も明らかになりました。AppleのiPhone生産などで知られるFoxconnは、近年、電気自動車プラットフォーム「MIH」の開発を積極的に進めており、自動車産業への本格参入を目指しています。このFoxconnとの提携は、三菱自動車にとって、従来の自動車メーカーからの供給ルートに加えて、新たなBEV調達の選択肢を確保することを意味し、開発期間の大幅な短縮や、生産コストのさらなる効率化に繋がる大きな可能性を秘めています。これら多岐にわたるOEM供給・受給の関係性は、三菱自動車が自社の貴重な開発リソースを、PHEV技術や一部の戦略車など、真に競争優位性を発揮できる重点分野に集中させつつ、グローバル市場における多様なセグメントのニーズに対して、迅速かつ効率的に対応していくための巧みな戦略的布石です。グローバルな規模での日産との次世代ピックアップトラックに関する協業の深化や、電動車領域における協業対象地域および車種ラインナップの拡大、さらにはコスト構造に大きな影響を与えるバッテリーの共通化に向けた検討は、ルノー・日産・三菱アライアンスが持つスケールメリットを最大限に引き出し、競争力を高めようとする強い意志の現れに他なりません。そして、日産、ホンダという国内ライバル企業との間で検討が始まった戦略的パートナーシップは、日本の自動車産業全体が国際的な競争において生き残りをかけて連携を模索するという、より大きな視点に立った歴史的な動きとして注目されます。このような協業の深化と多角化は、日々加速する技術開発競争、それに伴う開発コストの指数関数的な高騰、そして地政学的リスクによるサプライチェーンの不安定化といった、現代の自動車産業が直面する複雑かつ困難な課題に対する、三菱自動車の明確かつ積極的な回答と言えるでしょう。

結論:変革期を乗り越え、持続的成長へ ― 電動化とグローバル協業を両輪に未来を切り拓く三菱自動車の挑戦

2025年5月8日に実施された三菱自動車の2024年度通期決算説明会は、単に過去の業績を振り返る場ではなく、同社がこれから進むべき未来への明確な道筋と、その実現に向けた具体的な戦略、そして何よりも変革への揺るぎない意志を内外に示す重要な機会となりました。その中でも特に注目されたのは、日本の基幹市場である軽自動車セグメントへの新型車(その正体は新型eKスペースである可能性が極めて濃厚)の2025年度内投入計画であり、これは三菱自動車の国内販売事業の再活性化とブランド力の回復に向けた強いコミットメントを感じさせるものです。同時に、世界市場においては、PHEV技術の粋を集めたフラッグシップSUV「アウトランダー」のさらなる展開拡大、新興国市場攻略の鍵を握るHEVコンパクトSUV「エクスフォース」、そしてアセアン市場のニーズに応える3列シートSUV「MITSUBISHI DST CONCEPT」の量産モデルといった、地域特性に最適化された魅力的な製品群を戦略的に投入することで、グローバルな成長軌道の確保を目指していく構えです。これらの野心的な製品戦略を根底から支えるのは、やはり電動化への全社的なシフトです。三菱自動車が長年培ってきたPHEV技術における揺るぎないリーダーシップを今後も維持・強化していくと同時に、市場の趨勢であるBEVラインナップの拡充も急ピッチで進めていくのです。この困難な電動化への移行を加速させ、かつ成功裏に導くために、三菱自動車はルノー・日産・三菱アライアンスという既存の強固な連携基盤を最大限に活用するだけでなく、ホンダという国内の強力なライバル、さらにはエレクトロニクス業界の巨人Foxconnといった新たなパートナーとの協業も辞さないという、極めて柔軟かつ大胆な姿勢を示しています。これは、前例のないスピードで変化し続ける現代の自動車産業において、生き残るだけでなく、新たな価値を創造し続けるための重要な鍵となるでしょう。トランプ前政権下での関税問題の影響や、日産との米国生産拠点における協力体制の構築といった、避けては通れない外部環境の変化にも的確かつ迅速に対応しつつ、計画された新規商品の市場導入と既存商品ラインナップの戦略的な刷新を着実に実行していくことで、三菱自動車は収益性の改善と持続的な成長軌道への確実な復帰を目指しています。自動車業界がまさに100年に一度の大変革期にあると広く認識される中、三菱自動車が今回発表したこれらの多岐にわたる戦略を通じて、グローバル市場でどのような新たな地平を切り開いていくのか、その挑戦と進化から今後も目が離せません。三菱自動車が持つ伝統と革新のDNAを融合させ、電動化という時代の要請と、グローバルな協業という戦略的手段を両輪として力強く前進していく同社の次なる一手に、自動車業界内外から引き続き大きな注目と期待が寄せられています。